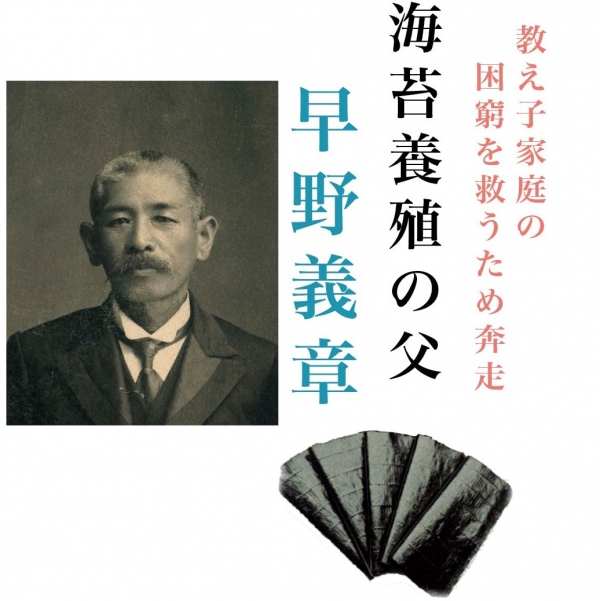

海苔養殖の父 早野義章

教え子家庭の困窮を救うため奔走

海苔養殖の父 早野義章

大浜小の教え子と菊池川河口で海苔養殖に挑戦

早野義章は、大浜町で文久2年(1862年)に生まれ、若くして東京に出て学びました。明治13年、18歳で大浜小学校に奉職すると6年後には校長に就任し、大浜町の子どもたちの教育に努めます。

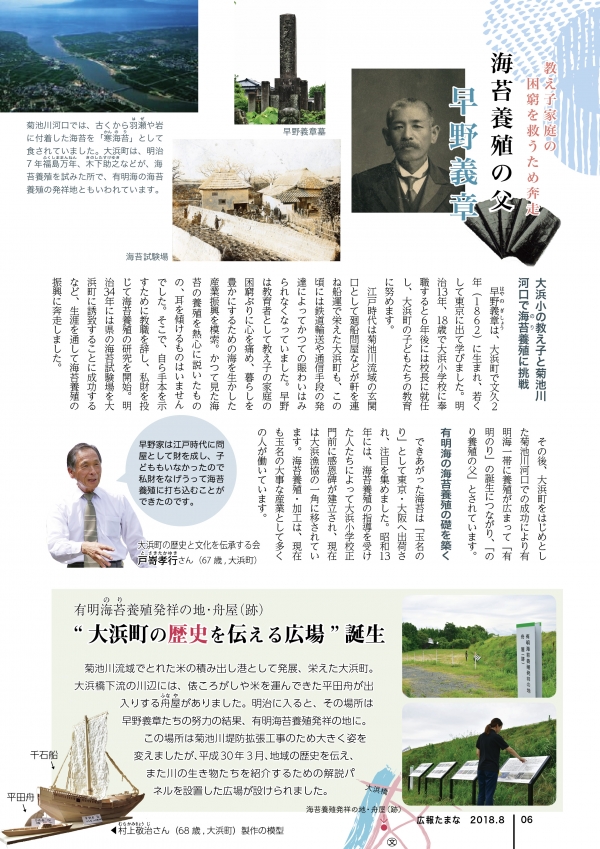

江戸時代は菊池川流域の玄関口として廻船問屋などが軒を連ね船運で栄えた大浜町も、この頃には鉄道輸送や通信手段の発達によってかつての賑わいはみられなくなっていました。早野は教育者として教え子の家庭の困窮ぶりに心を痛め、暮らしを豊かにするための海を生かした産業振興を模索。かつて見た海苔の養殖を熱心に説いたものの、耳を傾けるものはいませんでした。そこで、自ら手本を示すために教職を辞し、私財を投じて海苔養殖の研究を開始。明治34年には県の海苔試験場を大浜町に誘致することに成功するなど、生涯を通して海苔養殖の振興に奔走しました。

その後、大浜町をはじめとした菊池川河口での成功により有明海一帯に養殖が広まって「有明のり(サイト内リンク)」の誕生につながり、「のり養殖の父」とされています。

有明海の海苔養殖の礎を築く

できあがった海苔は「玉名のり」として東京・大阪へ出荷され、注目を集めました。昭和13年には、海苔養殖の指導を受けた人たちによって大浜小学校正門前に感恩碑が建立され、現在は大浜漁協の一角に移されています。海苔養殖・加工は、現在も玉名の大事な産業として多くの人が働いています。

菊池川河口では、古くから羽瀬や岩に付着した海苔を「寒海苔」として食されていました。大浜町は、明治7年福島万年、木下助之などが、海苔養殖を試みた所で、有明海の海苔養殖の発祥地ともいわれています。

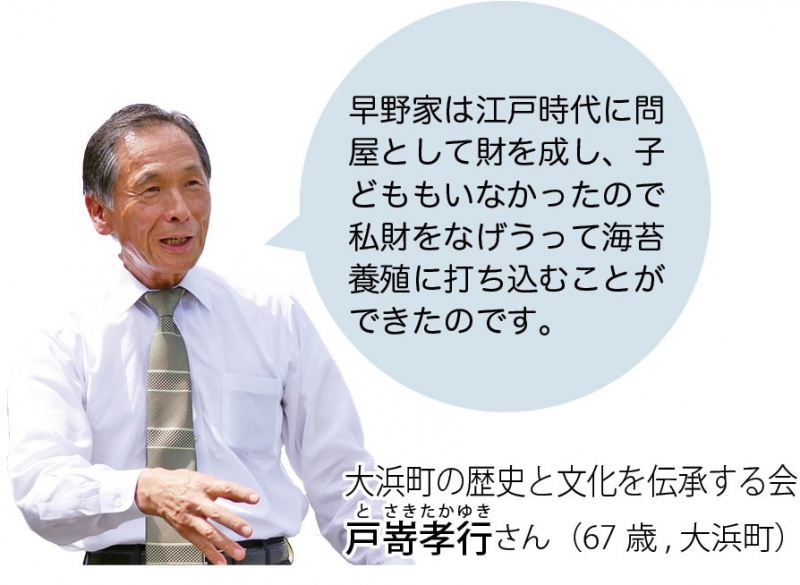

戸嵜孝行さん(67歳,大浜町)大浜町の歴史と文化を伝承する会

「早野家は江戸時代に問屋として財を成し、子どももいなかったので私財をなげうって海苔養殖に打ち込むことができたのです」

「早野家は江戸時代に問屋として財を成し、子どももいなかったので私財をなげうって海苔養殖に打ち込むことができたのです」

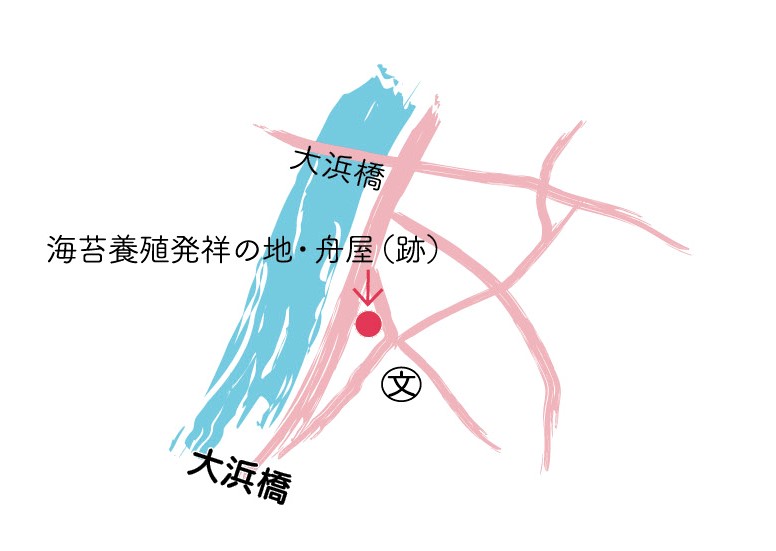

有明海苔養殖発祥の地・舟屋(跡)

“大浜町の歴史を伝える広場”誕生

菊池川流域でとれた米の積み出し港として発展、栄えた大浜町。大浜橋下流の川辺には、俵ころがしや米を運んできた平田舟が出入りする舟屋がありました。明治に入ると、その場所は早野義章たちの努力の結果、有明海苔養殖発祥の地に。

この場所は菊池川堤防拡張工事のため大きく姿を変えましたが、平成30年3月、地域の歴史を伝え、また川の生き物たちを紹介するための解説パネルを設置した広場が設けられました。

村上敬治さん(68歳,大浜町)製作の千石船の模型

引用元:「海苔養殖の父 早野義章」『広報たまな』平成30年8月号抜粋(PDF 約449KB)

※本ページは上記記事を元に加筆・修正して作成しました。解説役の人物の年齢・肩書きは平成30年8月1日現在のものです。

カテゴリ内 他の記事

- 2025年9月2日 【玉名市外にお住まいの人へ】たまなファン...

- 2025年7月1日 玉名の魅力を発信する交流情報紙「たまみん...

- 2024年9月5日 手がつなぐ心

- 2023年10月23日 小天天子宮の火渡り神事

- 2023年8月29日 「鬼のかま」と呼ばれた古墳「大坊古墳」

- 2021年6月1日 金栗四三さんゆかりの地めぐり

- 2021年2月2日 もっと玉名市にかかわれるために「玉名方言...

このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。