常設展「刀工集団・同田貫」

常設展「刀工集団・同田貫」

歴史博物館こころピアは「同田貫にいつでも会える博物館」として、所蔵刀剣「同田貫」の展示替えを毎月行っています。玉名郡亀甲村(現玉名市亀甲)を拠点として製作された豪刀の数々を、ぜひ当館でご確認ください。

■更新履歴■

- 2026年01月16日 令和8年の展示予定を更新しました。

- 2025年09月04日 令和7年の展示予定を更新しました(展示日程変更)。

- 2025年09月01日 夏休み拡大展示終了に伴い項目を削除しました。

(最終更新日:2026年01月16日)

令和8年の展示予定

| 展示予定資料 | 展示日程 |

|---|---|

薙刀 九州肥後同田貫上野介 刀 肥州住藤原清國作 脇差 肥州住同田貫上野<花押> | 1月16日(金曜日)から2月17日(火曜日) |

刀 九州肥後同田貫上野介【接収刀剣】 刀 肥後國玉名住同田貫延壽太郎直景作【接収刀剣】 脇差 肥後同田貫宗廣<天保六年銘> | 2月18日(水曜日)から3月17日(火曜日) |

刀 九州肥後同田貫上野介 刀 九州肥後同田貫上野(切)<慶長十八年銘> 脇差 肥州住同田貫上野 <花押> | 3月18日(水曜日)から4月16日(木曜日) |

刀 九州肥後同田貫上野介【玉名市指定】 刀 肥後同田貫宗廣【玉名市指定】 脇差 肥後同田貫宗廣<慶応四年銘> | 4月17日(金曜日)から5月17日(日曜日) |

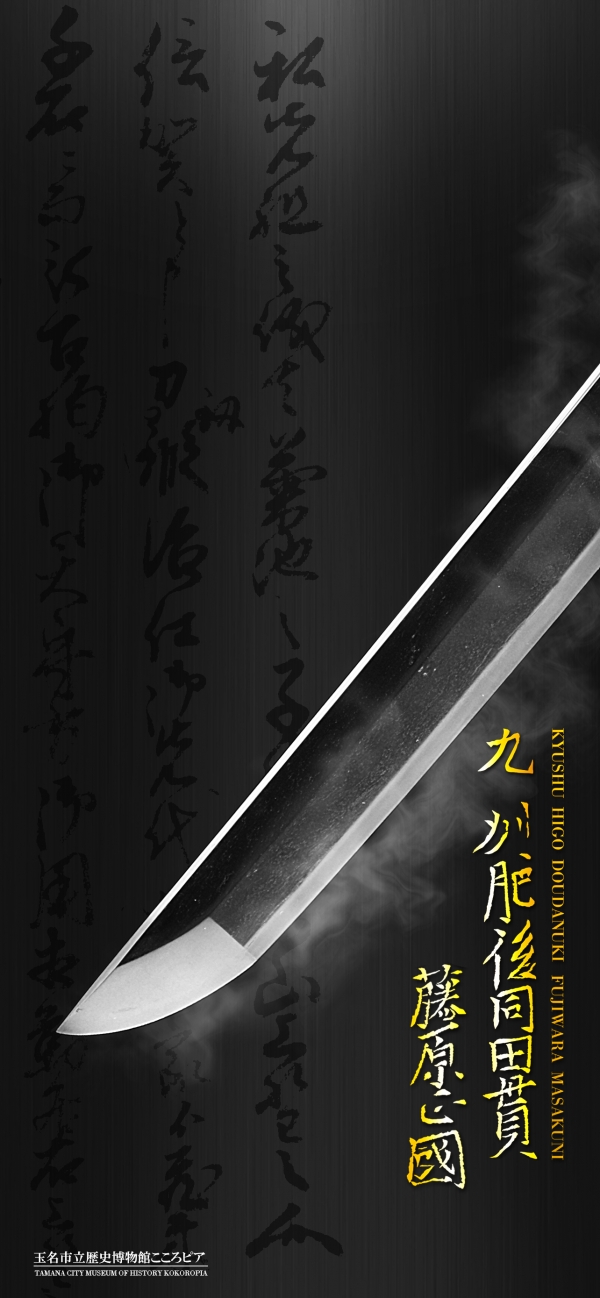

刀 九州肥後同田貫藤原正國<七月吉日銘> 刀 大和守延壽政勝 脇差 肥後住正國 | 5月19日(火曜日)から6月17日(水曜日) |

刀 九州肥後同田貫上野介 刀 肥後住同田貫宗廣作<嘉永元年銘> 脇差 肥後同田貫宗春<慶応三年銘> | 6月18日(木曜日)から7月16日(木曜日) |

刀 九州肥後同田貫藤原正國<二月吉日銘> 刀 肥州住藤原清國作 脇差 肥州住同田貫上野<花押> | 7月17日(金曜日)から8月16日(日曜日) |

刀 九州肥後同田貫上野介【玉名市指定】 刀 波平大和守平安國【参考展示】 脇差 河内守源永國【参考展示】 | 8月18日(火曜日)から9月17日(木曜日) |

薙刀 九州肥後同田貫上野介 刀 無銘(伝 延壽國吉) 槍 無銘(菊池千本槍) | 9月18日(金曜日)から10月18日(日曜日) |

刀 九州肥後同田貫上野(切)<慶長十八年銘> 刀 清継<平成五年銘>(現代刀匠 松永源六郎氏作) 脇差 肥後同田貫宗廣<慶応四年銘> | 10月20日(火曜日)から11月17日(火曜日) |

刀 九州肥後同田貫上野介 刀 肥後國玉名住同田貫小山延壽太郎宗廣 脇差 肥後同田貫宗廣<天保六年銘> | 11月18日(水曜日)から12月27日(日曜日) |

特集展示「同田貫刀剣展 ―豪刀をめぐる人びと―(仮題)」 同田貫の刀剣のほか、刀工や注文者など様々な人物に焦点を当てた展示を開催します。 | 10月31日(土曜日)から令和9年1月11日(月曜日) |

展示資料および展示日程は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

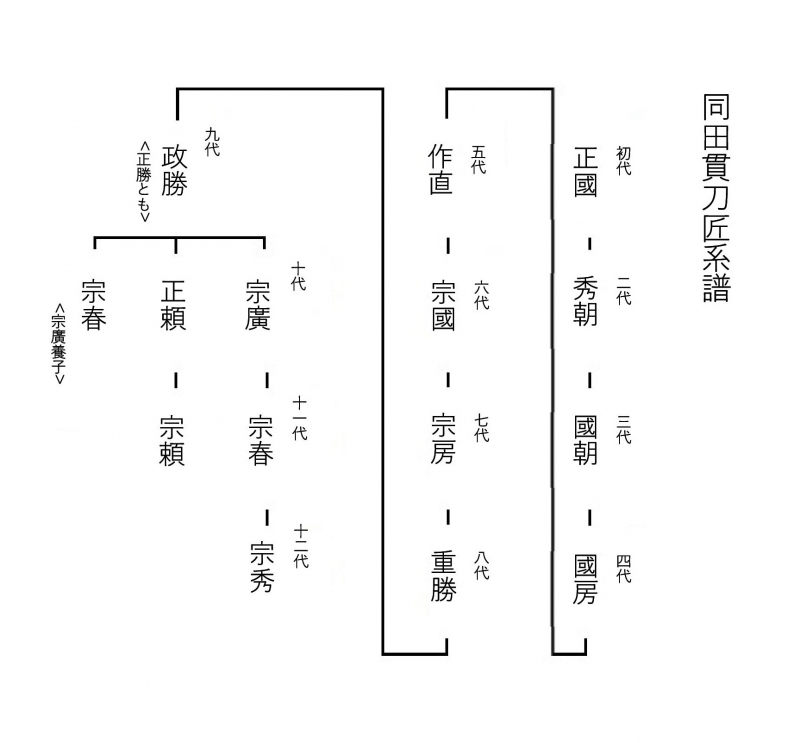

同田貫とは

「同田貫<どうだぬき>」は、肥後国を治めていた菊池氏のもとで作刀を行った「延壽<えんじゅ>」の分派として生まれたとされ、玉名郡亀甲村(現玉名市亀甲)を主な拠点として活動した刀工集団です。

「同田貫<どうだぬき>」は、肥後国を治めていた菊池氏のもとで作刀を行った「延壽<えんじゅ>」の分派として生まれたとされ、玉名郡亀甲村(現玉名市亀甲)を主な拠点として活動した刀工集団です。

初代正國<まさくに>は加藤清正お抱えの刀工として活躍し、その作風は重厚かつ強靭な実戦刀として、後世「兜割り正國」の異名を天下に轟かせました。その後、主家の改易や実戦刀の需要低下の影響で衰退の一途を辿るものの、第9代政勝(注)<まさかつ>による再興を経て、次代宗廣<むねひろ>の手により、再び肥後国を代表する刀剣となりました。明治時代の廃刀令によって刀剣の価値が変質し、同田貫もその時流に呑まれ衰亡していきましたが、近年ではゲームやアニメといった分野からも再評価がなされ、さまざまな方面からの調査研究も進展しています。

(注)政勝は正勝とも書かれますが、文化3年(1806)に発給された宣旨や、その作刀銘に「政勝」の名が確認できるため、当館ではこちらの表記を採用しています。

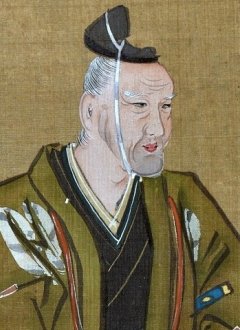

初代 正國(生年不詳-1613年?)

初名は信賀<のぶよし>。のちに正國、上野介と称し、正國の「正」の字は、加藤清正より一字拝領したものとも伝わる。

当初、肥後国菊池郡稗方<ひえかた>で作刀を行うが、のちに玉名郡亀甲村へ転居し、ここを拠点として活動する。現存する正國作の刀剣類はいずれも実戦に供される豪壮なつくりを特徴としている。

【館蔵資料】

刀 九州肥後同田貫藤原正國

刀 九州肥後同田貫上野介(市指定)

脇差 肥州住同田貫上野(介) 花押 ほか

9代 政勝(1771年-1840年)

重勝の子。小山右兵衛と称する。

文化3年(1806年)に大和守を受領し、以後銘に「大和守」を切る。

薩摩国の伯耆守正幸<まさよし>に師事し、初代正國以降衰退した同田貫を復興させると共に、玉名郡坂下手永塘方・井樋方(注1)として各種の土木工事にも多大な功績を残した。なお、秋丸眼鏡橋(玉名市高瀬)の橋裏天井面には「井樋方 小山右兵衛」の銘が現存している。

(注1)塘方は堤防管理、井樋方は水利管理の役職

【館蔵資料】

刀 大和守延壽政勝

10代 宗廣(1801年-1871年)

政勝の子。斎藤高壽より一字を拝領し壽太郎<じゅたろう>・延壽太郎<えんじゅたろう>と称する。

文政元年(1818年)沼田有宗<ありむね>(水心子正秀門弟)へ入門し鍛刀を学んだ後、中国地方・京都・江戸など各地で刀工と交流し、帰国後は作刀に励む。各地からの注文は多数に及び、他藩からの入門者も抱え、その声望は諸国に聞こえたという。

【館蔵資料】

刀 肥後住同田貫宗廣作 ほか

11代宗春(1824年-1901年)

政勝の子。虎祐、三郎、延壽三郎<えんじゅさぶろう>を称する。

兄宗廣と共に作刀に励み、後に宗廣に養子入りして11代当主となる。

同田貫終末期の刀工のため作刀数は少ないものの、皇室献上品(鏡・剣)製作に携わった旨の古文書のほか、様々な活動記録が残されている。

【館蔵資料】

脇差 肥後同田貫宗春

その他

常設展「刀工集団・同田貫」の壁紙を作成しました。

以下の画像を保存してご利用いただくか、または展示室に設置されたQRコードからぜひアクセスください。

カテゴリ内 他の記事

- 2017年11月14日 常設展示

- 2015年12月9日 日置氏全盛の時代

- 2022年7月16日 海外交易の時代

- 2022年7月18日 廻船と高瀬御蔵の時代

このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。