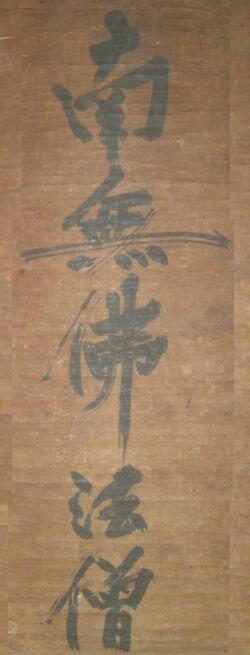

伝大智筆佛法僧一行書

でんだいちひつぶっぽうそういちぎょうしょ

員数:1幅

所在地:玉名市石貫1379番地(熊本県立美術館保管)

この「南無仏法僧」の一行書は、大智書跡の中でも大幅の作品で、竹の先を小刻みに割って穂先とした筆を使い、楷書風の書体で書かれていて、縦110センチ、横39センチの大きさで掛け軸に仕立てられています。筆勢たくましく熟達しきった格調は、岐厳な修行の果てに悟り得た禅の精神と人徳とが結合した大智書道芸術の境涯であるといえます。

大智(1290〜1366)は宇土郡不知火町長崎に生まれ、幼くして大慈寺の寒厳義尹について得度し、後に鎌倉円覚寺、京都法観寺、金沢大乗寺で修行しました。そして元に渡り諸山を歴訪し、さらに研鎮を積んで帰国しました。その後、菊池武時の請に応じて菊池の聖護寺に住し、菊池一門の教化指導にあたりました。正平12年(1357)広福寺に移り、晩年には長崎県加津佐町円通寺に住山して77歳の生涯を終えます。喝頌(げじゅ)に巧みであり、また書を能くしました。

広福寺には伝大智の墨跡が数点伝わっており、中には竹筆を用いたと思われる墨跡も残っています。それらの中でも「南無佛法僧」は縦110センチ、横39センチの大幅で早い運筆にもかかわらず硬い堂々とした線質が特徴であり、格調の高さは峻厳な修行のはて、境涯の深さを感じさせる憂品です。大智の書風は、宋代四大家の黄山谷(こうさんこく、名は庭堅(1045〜1105)の影響が著しく、渡元中に会得したものと考えられます。玉名市の文化史上貴重なものです。

カテゴリ内 他の記事

- 2025年12月25日 一ニ三之橋架橋碑

- 2025年8月29日 関白塔 附 浄光寺跡出土五輪塔地輪

- 2025年3月31日 木造阿弥陀如来立像及び厨子・添状

- 2025年3月31日 鹿子木文書

- 2024年12月4日 弘法大師線刻画像石幢

- 2024年11月25日 狐嶋溺死供養塔・津波死十一人塔

- 2024年11月25日 扇崎千人塚供養塔

このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。