企画展「玉名の米作り〜二千年の歴史〜」

企画展「玉名の米作り〜二千年の歴史〜」

玉名では弥生時代から米作りが始まり、現在まで盛んに行われています。その米作りには様々な作業があります。例えば田の畔を作る、田を耕す、稲の苗を植える、草を取り除く、稲を刈るなどの作業です。これらの作業をより効率よく行えるように、人々は昔から様々な農具を発明し作りだしてきました。農具は稲刈り機のように時代とともに進化していくものが多いのですが、中には鋤のように2000年近く形が変わらないものもあります。また水田作りについては、弥生時代には頑丈な畔を作るためにたくさんの杭を打っていたことが近年の発掘調査で分かりました。また、稲が無事に育つことを願う祭りや収穫を祝う祭りも各地で行われてきました。最近は色の違う稲を利用して田に絵を描く「田んぼアート」も行われています。

今回の展示では、発掘された弥生〜古墳時代の農具や昭和30年代頃まで使用されていた農具、杭などの水田構築物や写真などをとおして、古代から現代の人々がどのように米作りに励み関わってきたかを紹介します。農具の、時代を経て変化したところと変化していないところに注目して、各時代の人々の工夫を見つけてみてください。

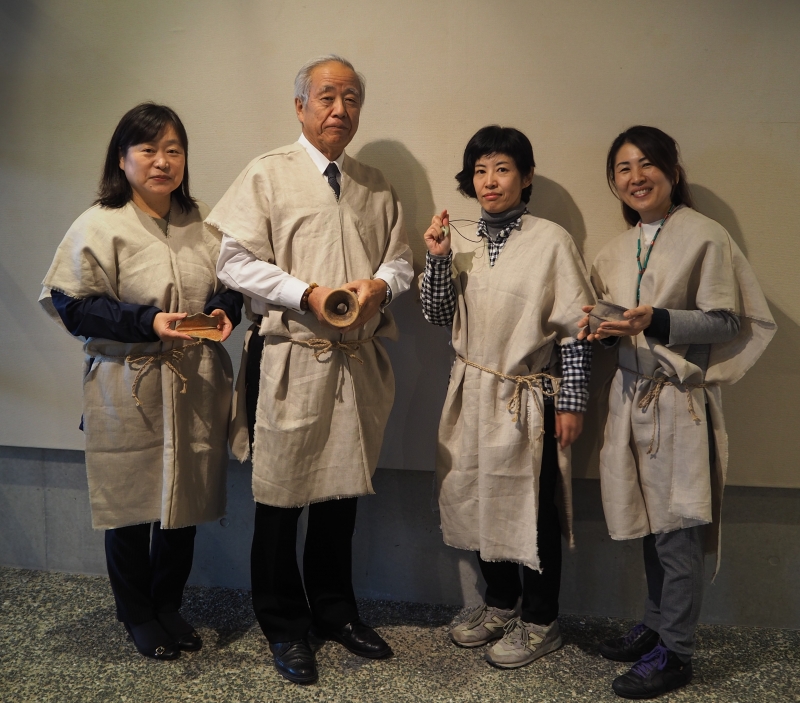

また展示室には、復元した貫頭衣(弥生時代の服)を着て石包丁で稲穂を刈る体験や、江戸時代の米俵の重さが実感できる体験コーナーを設けています。子どもから大人まで楽しみながら米作りの歴史に触れてみよう!

・企画展「玉名の米作り〜二千年の歴史〜」展示の概要が下記からダウンロードできます。

貫頭衣を着て弥生人になってみよう!

貫頭衣を着て弥生人になってみよう!

期間

令和2年1月25日(土曜日)から令和2年4月12日(日曜日)

休館日

- 毎週月曜日(当日が祝日の場合はその翌日)

- 祝日の翌日(その日が日曜日のときを除く)

展示品

弥生時代から現代の農具、発掘された水田の構築物(杭、土管など)、写真、復元した貫頭衣(弥生時代の服)など約150点

場所

博物館企画展示室

観覧料

有料(一般300円、大学生200円、高校生以下無料)

カテゴリ内 他の記事

- 2025年2月26日 企画展四館連携事業「肥後島原同田貫道中」

- 2025年2月26日 開館30周年特別展「よみがえる同田貫」

- 2025年1月30日 開館30周年特別展「よみがえる同田貫」

- 2025年1月30日 企画展「国指定史跡熊本藩高瀬米蔵跡展」

- 2025年1月30日 企画展「第10回 たまな発掘速報展〜新発見...

- 2025年1月29日 企画展「弔う -玉名びとのお墓事情-」

- 2024年7月11日 明治初期・玉名の新しい風 高瀬藩展

このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。